環境変化に強い事業ポートフォリオで安定的にキャッシュを創出し

柔軟な資源配分の実行により、企業価値の向上を実現します

取締役 執行役常務

最高財務責任者

コーポレート管理本部長

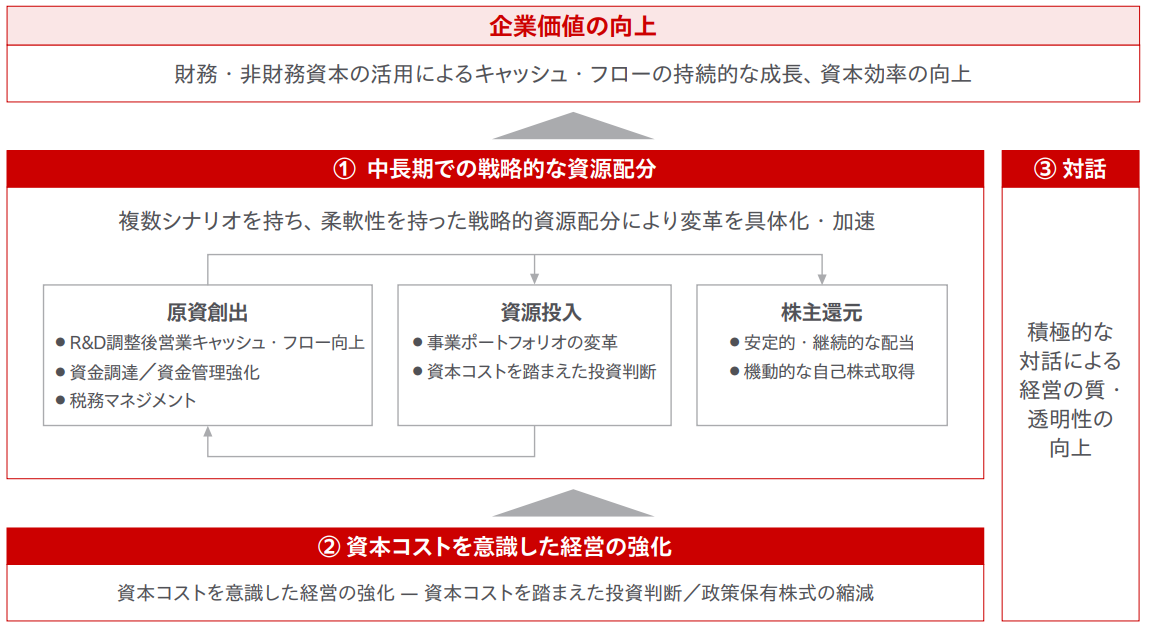

企業価値の向上のためには、財務・非財務資本を活用し、キャッシュ・フローの持続的な成長と資本効率の向上を実現する必要があると認識しています。この実現のために、①中長期での戦略的な資源配分、②資本コストを意識した経営の強化、③積極的な対話による経営の質・透明性の向上に取り組むことが重要なミッションであると考えています。直近の状況およびこれらの取り組みについてご説明します。

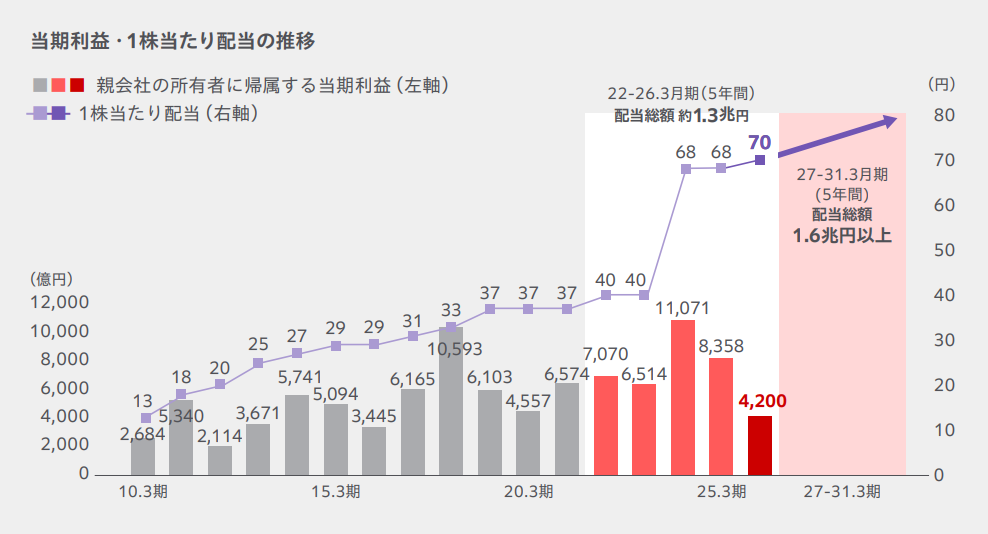

2025年3月期の実績は、営業利益1兆2,134億円、当期利益8,358億円となりました。前期からは減益となりましたが、会計処理変更影響を除けば前期同等の体質を維持しています。二輪事業はアジアや南米を中心に拡大し、過去最高の販売台数を記録するとともに、営業利益・営業利益率も過去最高を達成するなど好調を維持しています。四輪事業は、主に中国・ASEAN地域における台数減少や北米でのEV販売に向けたインセンティブ強化の影響はありましたが、一方でHEVの販売台数増加や収益性の改善などにより着実に事業体質は改善しています。

また、過去から積み上がった資本の適正化を目的として、2024年12月に自己株式1兆1,000億円の取得を決議しました。それに加え、資本効率の向上やコーポレートガバナンスの充実を実現する観点から、政策保有株式の早期縮減にも取り組んでおり、2024年3月末の46銘柄2,315億円から2025年3月末の33銘柄1,553億円へと13銘柄の縮減を行いました。

2026年3月期の見通しは、関税影響4,500億円のマイナスを反映した上で、営業利益7,000億円、当期利益4,200億円としました。関税影響については、2025年8月の決算発表時点で把握している内容を全て反映していますが、状況変化に応じて適宜アップデートしていきます。

好調を継続している二輪事業は過去最高の販売台数更新を計画しています。四輪事業は、関税影響や電動化・ソフトウェアへの先行投資はあるものの、北米において2024年9月に上市した「CIVIC HYBRID(シビックハイブリッド)」などHEVのさらなる拡大を見込んでいます。金融サービス事業においては、強固な顧客基盤をもとに安定的な利益創出を計画しています。

変化の大きい不透明な環境下においても、HEVを中心に収益性改善を継続している四輪事業に加え、二輪事業や金融サービス事業などの環境変化に強い事業ポートフォリオはHondaの培ってきた強みであると認識しています。

Hondaは、2031年3月期の財務目標として全社ROIC※110%以上を掲げています。

※1 ROIC:(親会社の所有者に帰属する当期利益+支払利息(金融事業を除く事業会社))÷投下資本※2

※2 投下資本:親会社の所有者に帰属する持分+有利子負債(金融事業を除く事業会社)、期首期末平均により算出

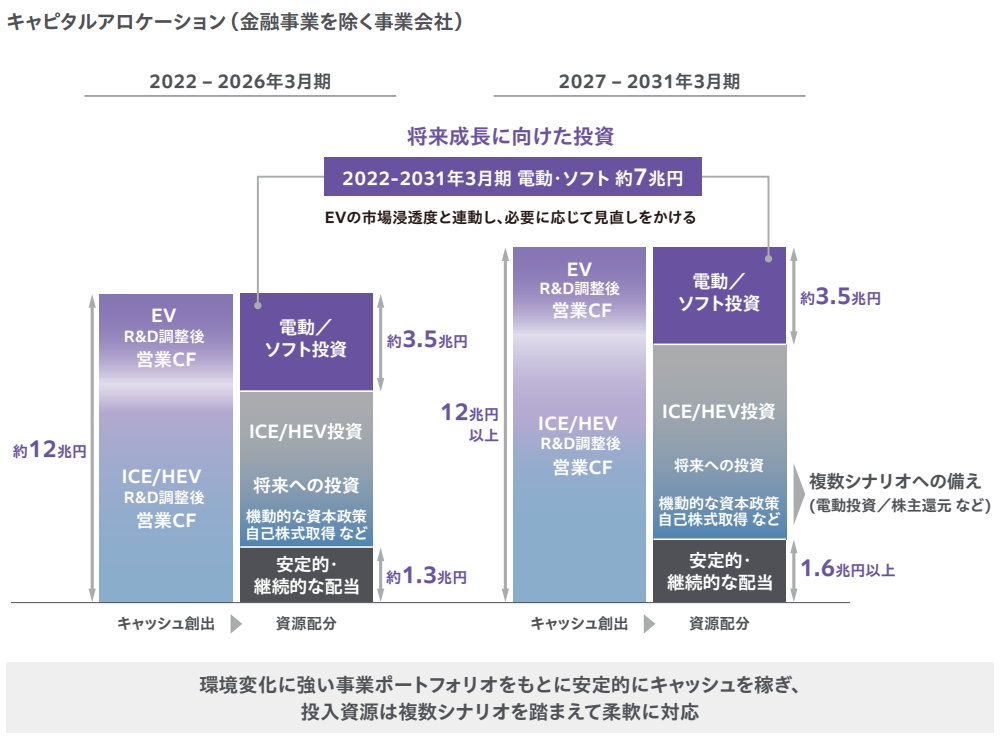

将来成長に向けたキャピタルアロケーション(金融事業を除く事業会社)について、2022年3月期から2026年3月期までの5年間と、2027年3月期から2031年3月期までの5年間に分けてご説明します。

2026年3月期までの5年間では、約12兆円のR&D調整後営業キャッシュ・フロー※3の創出を見込んでおり、2027年3月期以降の5年間では、それまでの5年間を上回るキャッシュ創出を目指しています。足元においては関税影響による収益への重石はあるものの、二輪事業の堅調な事業拡大、金融サービス事業での安定的なキャッシュ創出に加え、四輪事業で2027年から投入する次世代HEVでの収益性改善および販売台数増加により、キャッシュ創出力を高めていきます。

※3 R&D調整後営業キャッシュ・フロー:研究開発費控除後の営業キャッシュ・フロー

Hondaの掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた主要施策である、電動化戦略の実現には、適切なタイミングでの戦略的な資源の投入が必要不可欠であり、EV 普及に向けて2031年3月期までの10年間で、電動化・ソフトウェア領域に7兆円の資源投入を予定しています。

また、EV普及スピードが見通しづらく、変化の大きい不透明な環境下においては、投資タイミングの柔軟なコントロールも重要だと考えています。この1年間においても、電動化戦略の軌道修正に合わせたカナダでの包括的バリューチェーン構築の後ろ倒しや、次世代のEV専用工場の設立タイミングの見直しなどにより、2031年3月期までの10年間での電動化・ソフトウェア領域への投入資源を前年の10兆円から3兆円減額し、7兆円に変更しました。一方で、今後のADAS進化や自動運転を見据えると、知能化による新価値創造が今後の競争力の源泉となると考えており、ソフトウェア領域への投資は当初計画通り推進していきます。次世代ADASについては、EV・HEVの 主力ラインアップに幅広く適用し、マスメリットを最大化していきます。

今後も複数シナリオを持ちつつ市場環境変化を見極めながら、戦略的な資源投入・機動的な資本政策を行っていきます。

Hondaは株主の皆さまに対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており、配当については、2026年3月期までの5年間で約1.3兆円、2031年3月期までの5年間で1.6兆円以上としています。2025年5月には、より安定的・継続的な配当の実施、および、適正な自己資本の維持を目的として、DOE※4を新たな還元指標とすることを決定しました。関税影響など不透明な環境下ではありますが、過去の厳しい環境下においても黒字を維持してきた環境変化に強い事業ポートフォリオを土台として、安定的・継続的な株主還元にコミットしていく経営の意思を示しています。2026年3月期以降は、DOE3.0%を目安に配当を行うように努めていきます。今後も資本効率と配当水準のさらなる向上を目指していきます。

自己株式取得については、今後も資本効率の向上および機動的な資本政策の実施などを目的として適宜実施していきます。

※4 DOE:調整後親会社所有者帰属持分配当率(「親会社の所有者に帰属する持分」から「その他の資本の構成要素」を除外)

環境変化に柔軟かつ適切に対応し企業価値の向上を実現するため、資本コストを意識した経営の浸透を図るとともに、時間軸を踏まえた複数シナリオを持ち、柔軟な資源配分を行っていきます。変革期においては、将来に向けた投資が先行しますが、正味現在価値(NPV)を活用し資本コストを踏まえた投資判断を実施するとともに、経営の守るべきラインとして、資本コストを上回る全社ROICを目指します。

Hondaの株式市場における企業価値はPBR1倍を下回る水準が継続していますが、各事業が生み出している利益をもとに、それぞれのセクターの平均的なマルチプルを反映して各事業の事業価値を試算すると、理論上の企業価値は現在の株式市場における価値評価を大きく上回る水準になると考えています。

株価には各国の政策動向や世界経済などの外的要因などコントロールしきれない要素も含まれていますが、理論上の企業価値と現在の株式市場における市場価値との乖離については、各事業のキャッシュ創出力や、全社の資源配分における事業別の資源配分戦略(方針)を適切にお伝えしき れていないことが原因の一つであると考えています。

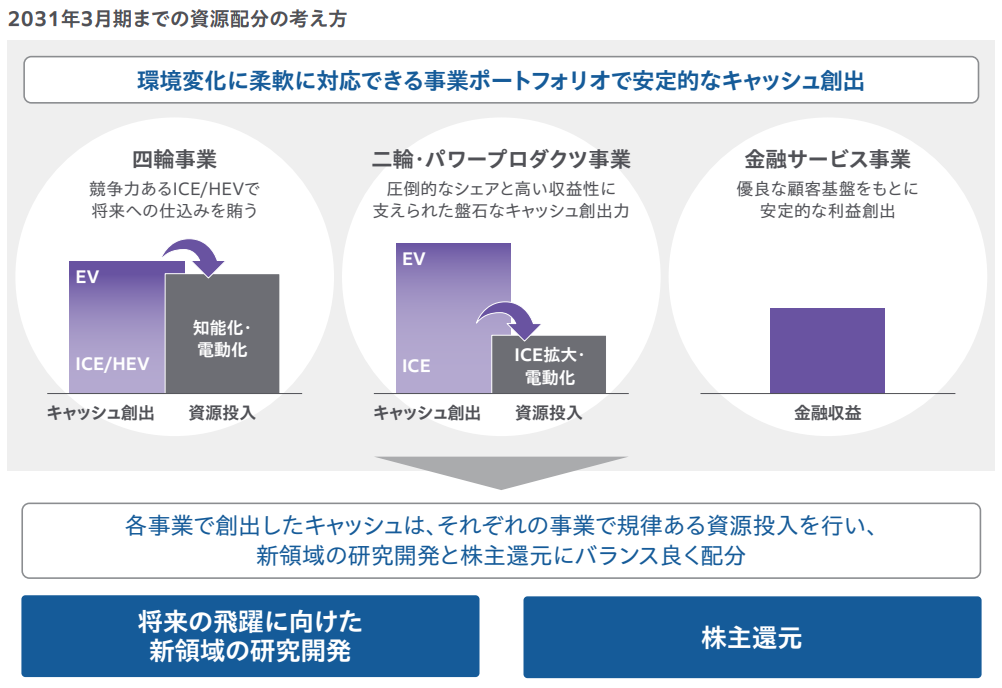

各事業における、2031年3月期に向けたキャッシュ創出力と資源配分についてご説明すると、二輪事業は、2025年3月期に過去最高となる販売台数を記録し、今後も最大市場となるインドを含むグローバルサウスを中心に、拡大を見込んでいる需要を確実に捉えて成長を続けていくことにより、電動化の仕込みを行いながらもキャッシュを生み出していきます。

四輪事業は、ICE/HEVを中心にキャッシュを創出しており、今後も次世代ADAS のHEVへの幅広い適用による新たな顧客価値の創造や、2027年以降の次世代HEV 投入など、HEVを収益の柱として、さらなる拡大・収益改善を図っていきます。こうして創出したキャッシュにより、知能化・電動化に向けた開発費や設備投資負担を賄っていきます。

金融サービス事業は、主に北米での安定的な車両販売および優良な顧客基盤により収益を生み出しています。金融資産(債権)を契約期間にわたって保持する金融事業の特性もあり、今後も中長期的に安定的な収益を見込んでいます。

このように、2031年3月期に向けて、二輪事業、四輪事業のICE/HEV、金融サービス事業で創出したキャッシュを中心に、株主還元と電動化・ソフトウェア領域への資源投入および将来に向けた新事業の研究開発を行っていきます。将来的には、四輪の電動化戦略を通じてEVで収益を上げられる事業体質を構築し、全社としてのキャッシュ創出力をさらに高めていきます。

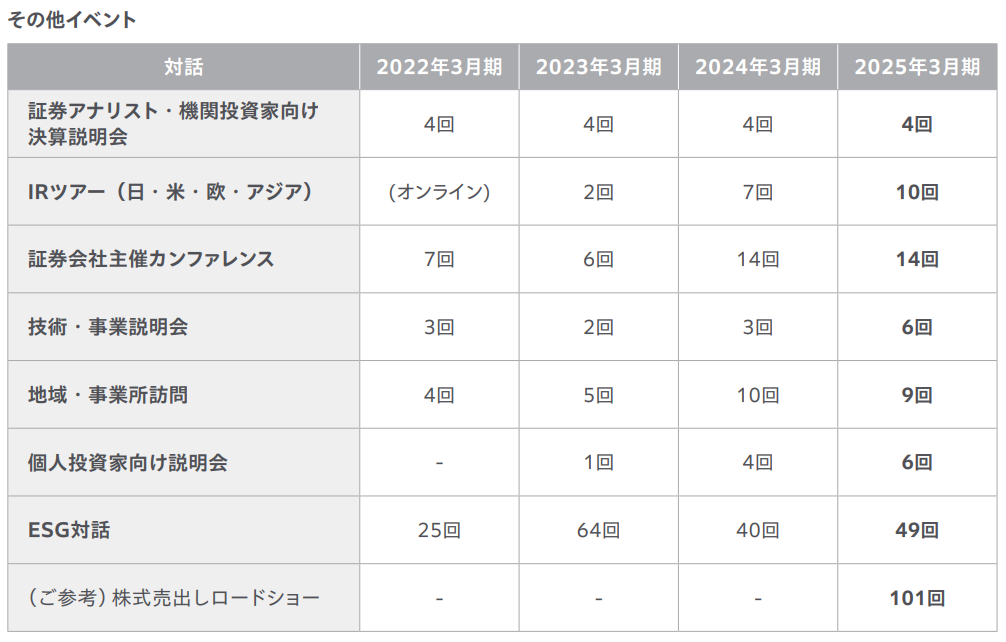

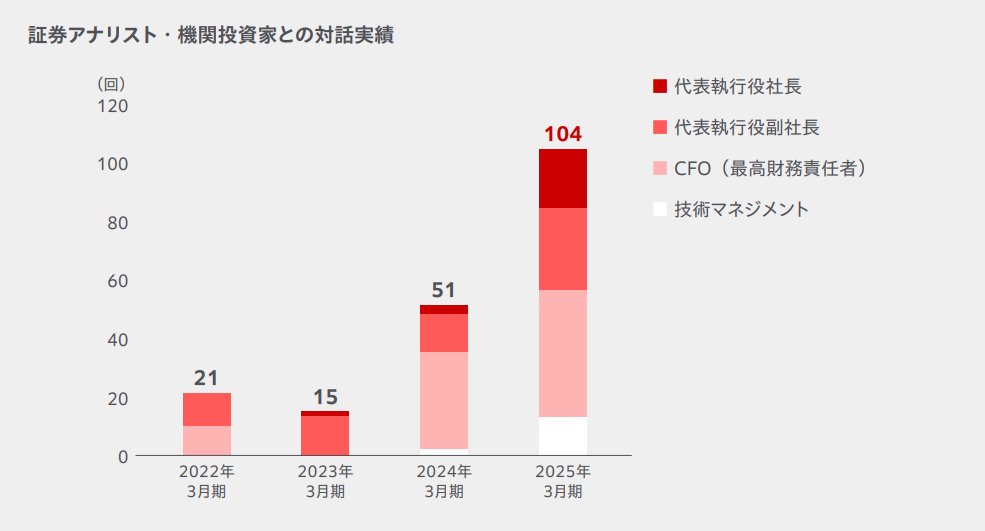

投資家や個人株主をはじめとしたステークホルダーの皆さまに、経営の方向性が正しく理解され評価いただけるよう、経営陣が主体となり、イベントや個別面談などを通じて、これまで以上に積極的な対話を行っていきます。

毎年期初には、中長期戦略を発信するビジネスアップデートを開催し、Hondaを取り巻く環境と今後の目指す方向性について説明する場を設定しています。

ビジネスアップデート後には、経営陣参画による国内外へのIRツアーを実施し、中長期戦略の詳細をお伝えするとともに、投資家の皆さまとの双方向のコミュニケーションを目的とした対話を積極的に行っています。近年では、Hondaの差別化要素をより明確に発信するため、技術マネジメントによる対話回数も増加させています。

各四半期決算においては短期業績と中長期戦略の進捗状況を、社長・副社長・CFOいずれかの登壇の下ご説明しています。また、技術的な強みをしっかりと伝えるために、資本市場からの関心が高いテーマに沿った技術イベントを開催しており、2025年3月期はHonda 0シリーズに搭載予定の次世代技術を公開した「Honda 0 Tech Meeting 2024」、「全固体電池」のパイロットラインの見学会、e:HEVの次世代技術を公開した「Honda e:HEV 事業・技術取材会」を開催しました。

さらに、国内イベントにとどまらず、四輪事業の主要市場である米国でのIR取材会やCESでのスモールミーティング、二輪事業では成長市場であるインドでの工場見学会など、海外での現場・現物でのイベントも行っています。

Honda 0 Tech Meeting 2024

Honda e:HEV 事業・技術取材会

Hondaは個人株主層の拡大および株式保有の長期化、ファン拡大を目指した施策も積極的に行っています。政策保有株式の早期縮減を目的として2024年7月には損保・銀行各社が保有するHonda株式の売出しを実施しましたが、売出し先の大部分を個人株主対象としました。また、個人株主向け説明会も拡充しており、2025年3月期は対面・オンライン形式を合わせて、合計6回の説明会を実施しました。

株主様からの「製品やサービスを体験したい」という声を受け、近年では体験型優待にも注力しています。2024年3月期からは小型ビジネスジェット機「HondaJet」の搭乗体験を株主優待として提供しており、前期は応募倍率850倍超と大変ご好評をいただいています。2026年3月期においても、「HondaJet 体験会」に加え、「マリン試乗会」や「レース観戦」「セーフティスクール体験会」など、Hondaならではの体験型優待をご用意しています。

「HondaJet」体験会

マリン試乗会

これらの対話を通じて、経営陣や各領域技術責任者から成長戦略に向けた想いをお伝えするとともに、資本市場がHondaに求めていることを直接把握し、経営や事業戦略へ生かすことで、企業価値の継続的な向上を実現し、ステークホルダーの皆さまからも存在を期待されるHondaであり続けていきたいと考えています。